La historia de la humanidad, tal como la conocemos, es una narrativa construida sobre los cimientos de civilizaciones florecientes y sus legados perdurables. Sin embargo, existen en las sombras de esta narrativa, sociedades antiguas y sofisticadas que, por diversas razones, fueron olvidadas o relegadas a la periferia de la comprensión histórica. Estas civilizaciones perdidas, a menudo desenterradas por la arqueología, nos confrontan con preguntas fundamentales sobre el desarrollo humano, la complejidad social y la fragilidad de las culturas. «Desterrados del paraíso» explora precisamente este fascinante enigma: el estudio de estas sociedades que, a pesar de su singularidad y logros, fueron borradas de la memoria colectiva, o al menos, permanecieron en gran medida desconocidas hasta tiempos recientes.

Este informe se adentra en el estudio de estas culturas olvidadas, examinando sus características distintivas, sus logros tecnológicos y artísticos, y las posibles causas de su declive o desaparición. No se trata simplemente de enumerar nombres y ubicaciones geográficas; se busca comprender cómo estas civilizaciones desafían nuestras ideas preconcebidas sobre el progreso histórico y la evolución de la sociedad humana. El propósito de este trabajo es ofrecer una visión panorámica de estas culturas, destacando su relevancia para nuestra comprensión del pasado y su potencial para enriquecer nuestra perspectiva sobre el presente.

El alcance de este estudio es amplio, abarcando diferentes continentes y periodos de tiempo. Comenzaremos explorando las Civilizaciones del Valle del Indo y Harappa, pioneras en el urbanismo y la planificación urbana, y cuyo declive aún presenta un misterio. Luego, nos adentraremos en el mundo de la Cultura de Norte Chico y Caral, revelando una arquitectura monumental y una organización social compleja mucho antes de la aparición de la cerámica. En el Oriente Medio, analizaremos la Civilización de Göbekli Tepe, un sitio arqueológico que redefine nuestra comprensión de los orígenes del culto y la arquitectura religiosa.

Continuaremos nuestro viaje por el mundo, examinando la Civilización Olmeca, considerada el padre de las culturas mesoamericanas, y la Cultura Nok, destacada por su cerámica y metalurgia en África Occidental. En Sudamérica, nos enfocaremos en la Cultura Vincha, conocida por su arte rupestre y rituales funerarios, y la Civilización de los Llanos de Mojos, que desarrolló una agricultura intensiva en la Amazonía. El estudio también incluirá la Cultura de los Acataka, precursora de la civilización Mapuche, y la Cultura de los Uru, ingenieros hidráulicos que se adaptaron al duro entorno del Altiplano.

Finalmente, exploraremos las raíces míticas y culturales de la Cultura de los Popol Vuh, que sentaron las bases de la civilización Maya, y reflexionaremos sobre las lecciones que podemos extraer de estos ejemplos de sociedades que, a pesar de su grandeza, fueron «desterrados del paraíso» de la historia. Este informe no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino más bien estimular la curiosidad y fomentar una apreciación más profunda de la diversidad y la complejidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. La arqueología continúa desenterrando nuevos descubrimientos, y con ellos, la posibilidad de reescribir nuestra comprensión del pasado y, por ende, de nosotros mismos.

Civilizaciones del Valle del Indo: Urbanismo y declive misterioso.

La civilización del Valle del Indo, floreciente entre el 3300 y el 1700 a.C., representa un enigma fascinante dentro del estudio de las civilizaciones perdidas. Su sofisticado urbanismo, su aparente prosperidad y su repentino declive desafían nuestras comprensiones sobre la sostenibilidad, la resiliencia y los factores que pueden llevar al colapso de sociedades complejas. A través del análisis de ciudades como Lothal, Mohenjo-Daro y Harappa, podemos vislumbrar un mundo de ingeniería avanzada, planificación urbana meticulosa y una intrincada red de comercio, todo ello desvanecido en el tiempo, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta.

Lothal, descubierta en 1954, emerge como un ejemplo paradigmático de la capacidad de esta civilización para adaptarse a su entorno. La ciudad, datada en aproximadamente 2400 a.C., exhibía un avanzado sistema de drenaje subterráneo, similar al de otras urbes de la región, lo que evidencia un nivel notable de urbanismo. Sin embargo, la característica más distintiva de Lothal fue su capacidad para afrontar las inundaciones recurrentes. La ciudad sobrevivió a tres inundaciones, lo que impulsó mejoras continuas en su infraestructura y obra pública, demostrando una respuesta proactiva ante un desafío ambiental constante. Tras una inundación particularmente devastadora, los habitantes planificaron una nueva ciudad, dividiéndola en secciones elevadas sobre plataformas de ladrillo para mitigar el riesgo de futuras crecidas. Además, se construyeron murallas, un dique artificial y un lugar de almacenamiento para excedentes, como respuesta a las inundaciones, mostrando una planificación estratégica para asegurar la supervivencia.

A pesar de esta notable capacidad de adaptación, la civilización del Valle del Indo finalmente sucumbió. Una cuarta inundación marcó el inicio del declive de la población de Lothal, un evento que coincidió con el abandono de otras importantes ciudades de la región, como Harappa y Mohenjo-Daro. La mayoría de los habitantes se mudaron a un lugar más seguro, y aunque algunos regresaron, no lograron recuperar la grandeza de la ciudad. Este declive no se debió únicamente a las inundaciones; factores como los cambios climáticos, la degradación del suelo, la posible sequía y la alteración de los patrones fluviales podrían haber contribuido a la crisis. La pérdida de infraestructura crucial, como el sistema de drenaje, indica una desintegración de la capacidad de la sociedad para mantener su propio sustento.

El misterio del declive de la civilización del Valle del Indo se agrava por la falta de evidencia de una causa única y definitiva. A diferencia de otras civilizaciones que colapsaron debido a invasiones militares o conflictos internos, no hay indicios claros de violencia a gran escala en la región. Esto sugiere que factores ambientales y socioeconómicos jugaron un papel preponderante. La complejidad de la situación plantea preguntas fundamentales sobre la sostenibilidad de las sociedades humanas y la vulnerabilidad de las civilizaciones ante los desafíos ambientales, incluso cuando están dotadas de una tecnología y una planificación avanzadas. La historia de Lothal y las demás ciudades del Valle del Indo nos recuerda que incluso las civilizaciones más sofisticadas pueden ser «desterrados del paraíso» por fuerzas que escapan a su control.

Cultura de Norte Chico: Arquitectura monumental pre-Cerámica.

La Cultura de Norte Chico, ubicada en la costa norte-central del Perú, representa un caso paradigmático de arquitectura monumental pre-cerámica y, por ende, desafía las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de las civilizaciones en América del Sur. Surgida hace aproximadamente 5,000 años, esta sociedad compleja floreció en cuatro valles fluviales (Fortaleza, Pativilca, Supe y Huaura), a unos 200 km al norte de Lima, demostrando un nivel de organización social y capacidad constructiva sin precedentes para su época. La cultura se erige como un ejemplo de «civilización perdida» que nos obliga a reevaluar los modelos lineales de progreso y a reconocer la diversidad de caminos que pueden conducir al desarrollo social y arquitectónico.

El período Arcaico Tardío (ca. 3000-1800 a.C.) fue testigo de un desarrollo extraordinario de centros ceremoniales monumentales, caracterizados por una arquitectura comunal monumental que se distingue por la ausencia de cerámica, un rasgo distintivo que la diferencia de otras culturas contemporáneas. Se han documentado más de 30 sitios importantes, con áreas que varían entre 10 y 200 hectáreas, todos ellos compartiendo una estructura común: plataformas escalonadas y grandes plazas circulares hundidas. Esta uniformidad arquitectónica sugiere una fuerte cohesión social y una planificación centralizada, a pesar de la falta de evidencia de una jerarquía social rígida o de una élite dominante claramente definida.

El Proyecto Arqueológico Norte Chico, liderado por Jonathan Haas y Winifred Creamer, ha profundizado en nuestra comprensión de esta cultura, especialmente a través de la investigación en Huaricanga, en el Valle de Fortaleza. Los descubrimientos en Huaricanga revelan estructuras de templos más pequeñas, integradas en un complejo arquitectónico más amplio, lo que sugiere una función ritual y posiblemente administrativa para estos centros ceremoniales. La ausencia de cerámica, a pesar de la sofisticación de la arquitectura, plantea interrogantes sobre las prácticas sociales y rituales de esta cultura, y sugiere una posible alternativa a los modelos tradicionales de desarrollo cultural.

Si bien el contexto general de la arquitectura prehispánica del Norte Grande, tal como se describe en estudios de la región, proporciona un marco útil para comprender la evolución de las técnicas constructivas, la Cultura de Norte Chico presenta un caso único. La evolución de los materiales de construcción, desde los abrigos rocosos iniciales hasta el uso de barro, caliche, postes de madera, quincha, piedra, mortero y adobe, refleja un aumento en la complejidad social y la capacidad de organización. Aunque la aparición de los pucaras alrededor del año 1300 DC, y su posterior persistencia a través del Tawantinsuyo y la conquista hispana, indican una interacción y posible influencia mutua en las prácticas constructivas en la región, la Cultura de Norte Chico, con su arquitectura monumental pre-cerámica, se destaca por su singularidad y su capacidad para desafiar las expectativas sobre el desarrollo cultural.

En conclusión, la Cultura de Norte Chico, con su arquitectura monumental pre-cerámica, se presenta como una civilización perdida que nos obliga a reevaluar los modelos tradicionales de progreso y a reconocer la diversidad de caminos que pueden conducir al desarrollo social y arquitectónico. Su singularidad, evidenciada en la ausencia de cerámica y la sofisticación de sus centros ceremoniales, la convierte en un caso fascinante para el estudio de las civilizaciones antiguas y nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la historia de América Latina.

Civilización de Göbekli Tepe: Orígenes del culto y la arquitectura religiosa.

Göbekli Tepe, ubicado en la actual Turquía, representa un hallazgo arqueológico de proporciones monumentales, un sitio que está reescribiendo nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. Datado de hace más de 11,500 años, este complejo de estructuras monumentales precede significativamente a Stonehenge y a otros sitios arqueológicos similares, desafiando la narrativa tradicional que situaba el desarrollo de la agricultura como el motor principal del progreso humano. En cambio, Göbekli Tepe sugiere que la necesidad de construir y mantener un centro religioso pudo haber sido un catalizador para la domesticación de plantas y animales, impulsando la transición de sociedades nómadas a asentamientos más permanentes.

El sitio se compone de múltiples círculos de pilares en T, construidos con piedra caliza y alcanzando alturas de hasta 5 metros. Estos pilares, intrincadamente decorados con esculturas de animales como jabalíes, zorros, leopardos, aves y serpientes, sugieren una rica tradición artística y una cosmovisión compleja. La ausencia de evidencia de viviendas permanentes en el sitio ha llevado a los arqueólogos a creer que Göbekli Tepe no era un asentamiento, sino un centro ceremonial o religioso, posiblemente un lugar de reunión para grupos nómadas de la región. La ausencia de evidencia de agricultura en el sitio en sí, junto con la presencia de huesos de animales salvajes, refuerza esta interpretación.

La civilización que construyó Göbekli Tepe, a la que a menudo nos referimos como la cultura de Göbekli Tepe, permaneció en gran medida enigmática. No conocemos su lengua, sus costumbres sociales o su organización política. Sin embargo, la magnitud de la construcción, la complejidad de las esculturas y la aparente coordinación requerida para llevar a cabo el proyecto sugieren una sociedad con una organización social sofisticada y una jerarquía social definida. La construcción de Göbekli Tepe requirió una planificación considerable, la coordinación del trabajo de un gran número de personas y la logística para alimentar y mantener a los trabajadores.

La función específica de los rituales realizados en Göbekli Tepe también sigue siendo objeto de debate. Las esculturas de animales sugieren una posible conexión con creencias chamánicas o cultos de la naturaleza. La presencia de imágenes de animales depredadores, como leopardos y zorros, junto con la ausencia de representaciones humanas, ha llevado a algunas teorías sobre la posible existencia de un culto a los animales o una creencia en la transformación humana en animales. La disposición circular de los pilares y la posible existencia de un espacio central en cada círculo sugieren un diseño intencional para rituales colectivos.

La importancia de Göbekli Tepe radica en su capacidad para desafiar nuestra comprensión de la trayectoria del desarrollo humano. Demuestra que la construcción de monumentos y la organización social compleja no son necesariamente productos de la agricultura y la vida sedentaria, sino que pueden haber existido mucho antes, impulsadas por la necesidad de expresar creencias religiosas y facilitar rituales colectivos. La interconexión de Göbekli Tepe con otros sitios contemporáneos de la región, como Nevalı Çori y Karahan Tepe, sugiere una cultura religiosa compartida y una red de centros ceremoniales interconectados, lo que indica una civilización más amplia y sofisticada de lo que se pensaba anteriormente. Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar el papel del culto y la espiritualidad en el surgimiento de la civilización humana, y a reconocer que las raíces de nuestra cultura pueden ser mucho más profundas y complejas de lo que imaginábamos.

Cultura de Caral: Complejidad social y agricultura temprana en Perú.

La civilización de Caral, ubicada en el valle de Supe, Perú, representa un fascinante capítulo en la historia prehispánica americana, desafiando las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de las sociedades complejas en el continente. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural, Caral se erige como la civilización más antigua de América, con evidencias que datan de alrededor del 3000 a.C., lo que la sitúa en una época comparable a las primeras civilizaciones de Mesopotamia o Egipto. Su existencia, a menudo «desterrada del paraíso» en la narrativa histórica, obliga a reconsiderar los modelos de desarrollo y a apreciar la sofisticación de las culturas precolombinas.

La prosperidad de Caral no se basó en la conquista militar o en la imposición de un imperio, sino en una complejidad social intrínsecamente ligada a una agricultura temprana altamente desarrollada. A diferencia de otras culturas andinas que dependían de la ganadería de camélidos, Caral desarrolló un sistema agrícola intensivo que permitió sustentar una población urbana considerable y una estructura social jerárquica. Los estudios antropológicos han revelado la existencia de extensas zonas de cultivos, cuidadosamente planificadas y gestionadas, lo que indica una profunda comprensión de la agricultura y la ingeniería hidráulica.

La evidencia de esta sofisticación agrícola es palpable en el descubrimiento de canales de riego que permitían la distribución eficiente del agua, crucial en un entorno costero árido. La diversidad de cultivos producidos por los habitantes de Caral es también notable. Se han identificado restos de calabaza, achira, pacae, pajuro, maní, ají, guayaba, papa, pallar, entre otros, lo que demuestra un conocimiento botánico avanzado y la capacidad de adaptar los cultivos a diferentes microclimas. Esta variedad de alimentos no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también permitía el desarrollo de una dieta equilibrada y nutritiva.

El Premio Nacional INIA CARAL 2020, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), es un claro reflejo de la importancia que se le otorga al legado agrícola de esta civilización. El premio busca incentivar la investigación científica para potenciar el desarrollo de la actividad agrícola, reconociendo que la agricultura temprana de Caral ofrece valiosas lecciones para el presente. > «El premio lleva el nombre de Caral, una civilización prehispánica considerada la más antigua de América y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural», destaca el INIA, subrayando la conexión directa entre el pasado y el futuro de la agricultura peruana.

La capacidad de Caral para desarrollar una agricultura intensiva y sostenible en un entorno desafiante, sin recurrir a la guerra o la dominación, ofrece una perspectiva única sobre el desarrollo de las sociedades complejas. Su legado agrícola, ahora reconocido y celebrado a través de iniciativas como el Premio INIA CARAL, nos invita a reconsiderar la historia de América Latina y a valorar la riqueza y la diversidad de sus culturas prehispánicas. La civilización de Caral, lejos de estar «desterrada del paraíso», emerge como un testimonio de la capacidad humana para innovar y prosperar en armonía con la naturaleza.

Civilización Olmeca: El padre de las culturas mesoamericanas.

La civilización Olmeca, floreciente entre el 1500 y el 200 a.C. en la costa del Golfo de México, es ampliamente reconocida como el «padre de las culturas mesoamericanas». Su influencia se extiende a través de diversos aspectos de la cultura posterior, desde la religión y el arte hasta la organización social y política. La importancia de los Olmecas radica no solo en su propia sofisticación, sino en su papel como precursor de las civilizaciones que les sucedieron, como los mayas y los aztecas. Su legado, aunque a menudo envuelto en misterio debido a la escasez de registros escritos, se manifiesta en la persistencia de ciertos símbolos, prácticas religiosas y estructuras sociales a lo largo de la historia mesoamericana.

Uno de los aspectos más significativos de la herencia Olmeca, y que establece una conexión indirecta pero intrigante con la producción actual de tequila Olmeca, es su temprano desarrollo de bebidas fermentadas a partir de la planta de agave. Alrededor del año 1000 a.C., los Olmecas ya elaboraban una bebida conocida como «Pulque», obtenida a partir de la fermentación del jugo de agave. Esta bebida, descrita como de sabor cremoso, agrio y con notas yeasty, es considerada la precursora directa del tequila. Si bien otras civilizaciones pre-hispánicas, como los mixtecas y los zapotecas, también contribuyeron a la evolución del Pulque, el artículo destaca que los Olmecas son reconocidos por haber establecido los orígenes de esta bebida, sentando las bases para la sofisticada producción de tequila que conocemos hoy. Esta conexión, aunque simbólica, resalta la profunda raíz mesoamericana de una de las bebidas más emblemáticas de México.

La producción de Pulque por parte de los Olmecas no era simplemente una actividad económica; estaba profundamente arraigada en su cultura y religión. Se cree que la planta de agave tenía un significado sagrado y que la fermentación del jugo era un proceso ritual, a menudo asociado con ceremonias y ofrendas a los dioses. Esta práctica demuestra la íntima relación que los Olmecas mantenían con su entorno natural y su capacidad para transformar recursos vegetales en productos de valor cultural y social. La importancia de la planta de agave se extendía más allá de la producción de bebidas, utilizándose también en la elaboración de fibras para la confección de textiles y cuerdas, evidenciando su versatilidad y su papel central en la economía Olmeca.

La influencia Olmeca se manifiesta también en otros aspectos culturales, como su arte monumental. Las colosales cabezas de piedra, distribuidas a lo largo de la costa del Golfo de México, son testimonio de su habilidad artística y de su compleja organización social, que permitía la movilización de recursos y la coordinación de esfuerzos a gran escala. Además, los motivos iconográficos presentes en el arte Olmeca, como el jaguar y la serpiente, se convirtieron en símbolos recurrentes en las culturas mesoamericanas posteriores, lo que sugiere una transmisión de ideas y creencias a través del tiempo.

En resumen, la civilización Olmeca no solo es el «padre de las culturas mesoamericanas» en términos de desarrollo cultural y social, sino que también posee una conexión sorprendente con la producción de tequila. Su temprano desarrollo de bebidas a base de agave, como el Pulque, establece una línea directa con la bebida emblemática de México, demostrando la perdurabilidad de sus tradiciones y su influencia en la identidad cultural del país. La exploración de los Olmecas nos permite apreciar la complejidad y la riqueza de las civilizaciones perdidas que desafían lo que sabemos sobre el pasado, revelando una historia de innovación, adaptación y conexión con la naturaleza que sigue resonando en el presente.

Cultura Nok: Cerámica y metalurgia en África Occidental.

La Cultura Nok, floreciente en la región de la actual Nigeria entre aproximadamente 1500 a.C. y 300 d.C., representa un caso paradigmático de una civilización “desterrada del paraíso” – un legado extraordinario, interrumpido abruptamente y en gran medida olvidado hasta su redescubrimiento arqueológico, desafiando las narrativas eurocéntricas sobre la evolución de las sociedades africanas. Su importancia radica no solo en su antigüedad, sino en su sofisticación artística y tecnológica, particularmente en el desarrollo de la cerámica y la metalurgia, marcando un hito crucial en la historia precolonial de África Occidental. El estudio de la Cultura Nok nos obliga a reconsiderar las rutas de la innovación y el intercambio cultural en el continente, y a reconocer la complejidad y la riqueza de las civilizaciones africanas antiguas.

La cerámica de la Cultura Nok se manifiesta principalmente a través de sus esculturas de terracota, notablemente cabezas estilizadas y figuras humanas a tamaño natural. Estas obras, encontradas en una extensa área del noroeste de Nigeria, no solo demuestran una gran habilidad técnica, sino también una profunda comprensión de la anatomía humana y un sentido estético refinado. Muchas de estas piezas fueron encontradas incompletas o fragmentadas, y fueron reutilizadas por poblaciones posteriores como objetos de culto, lo que sugiere un posible papel ritual en su creación y uso. Además de las figuras, produjeron taças decoradas con patrones geométricos y figuras simples, incluyendo representaciones a tamaño natural de jefes, cuyo propósito original es desconocido. Se considera que las artes plásticas posteriores del Reino de Benin e Ifé pudieron haber sido influenciadas por la escultura Nok, evidenciando una transmisión cultural significativa.

La metalurgia, un aspecto igualmente crucial de la Cultura Nok, la distingue como una de las primeras culturas africanas en desarrollar la fundición de hierro y, posiblemente, también de bronce. La evidencia de fornos para derretir hierro en antiguos sitios Nok ha generado un intenso debate sobre los orígenes de la industria siderúrgica africana. Si bien la fecha exacta de la introducción de la metalurgia es objeto de investigación continua, la evidencia más concreta sugiere que comenzaron a derretir hierro alrededor del 500 a.C., con una actividad más documentada a partir del 350 a.C. La abundancia de arcilla y su facilidad de modelado, junto con la dificultad de obtener otras materias primas, pudo haber sido un factor en la preferencia por la terracota sobre otros materiales, incluso a pesar de la disponibilidad de metales. La cultura Nok probablemente tuvo contactos comerciales con el norte del desierto del Sáhara, lo que podría haber facilitado el acceso a tecnologías y materias primas relacionadas con la metalurgia.

Existen dos teorías principales sobre el origen de la técnica metalúrgica Nok: la difusionista y la autóctona. La teoría difusionista postula que la tecnología metalúrgica fue introducida desde el exterior, posiblemente desde el Cercano Oriente o el Sahara. La teoría autóctona, por otro lado, argumenta que la Cultura Nok desarrolló la metalurgia de forma independiente, basándose en conocimientos y recursos locales. La verdad probablemente resida en una combinación de ambos factores, con la influencia externa facilitando el desarrollo de técnicas ya existentes o en proceso de desarrollo. La desaparición abrupta de la Cultura Nok, y la fragmentación de sus artefactos, contribuyen a la dificultad de determinar con certeza el alcance y la naturaleza de sus conocimientos metalúrgicos, convirtiéndola en un caso fascinante y complejo para los arqueólogos y los historiadores.

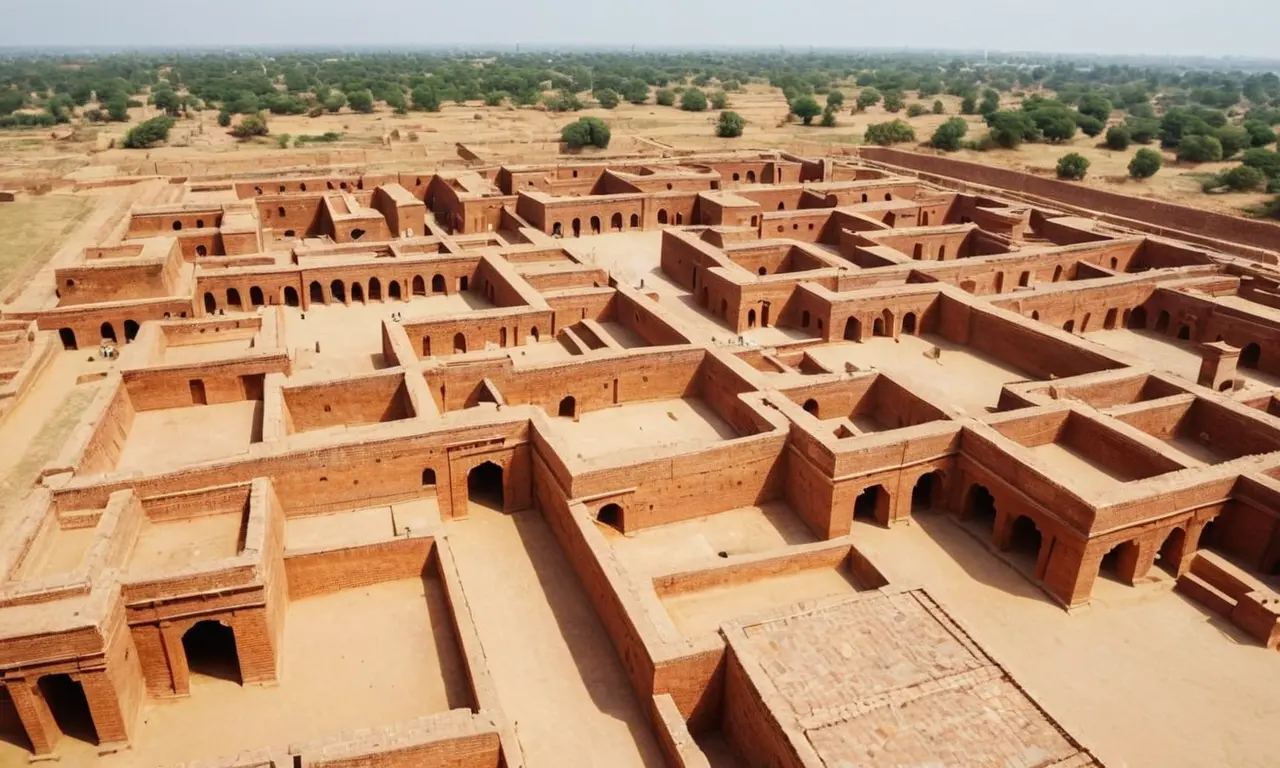

Civilización de Harappa: Planificación urbana y sistemas de drenaje.

La Civilización del Valle del Indo, y particularmente sus ciudades de Harappa y Mohenjo-daro, representan un caso paradigmático de planificación urbana sofisticada en la antigüedad, desafiando la percepción común de sociedades prehistóricas como carentes de organización y conocimiento técnico. Dentro del contexto de «Desterrados del paraíso: Las civilizaciones perdidas que desafían lo que sabemos», la planificación urbana y los sistemas de drenaje de Harappa no solo demuestran un nivel de ingeniería y gestión del agua notable para su época, sino que también sugieren una profunda comprensión de la sostenibilidad y la salud pública, aspectos que a menudo se subestiman en el estudio de civilizaciones antiguas.

La planificación urbana de Harappa se caracterizaba por una red ortogonal de calles, con un diseño meticuloso que maximizaba la eficiencia y la accesibilidad. Las calles principales, orientadas cardinalmente, se cruzaban en ángulos rectos, creando manzanas regulares y facilitando la distribución de la población y los recursos. Esta estructura, inusual para la mayoría de las civilizaciones contemporáneas, evidencia una planificación centralizada y una preocupación por la funcionalidad y la estética urbana. Además, la presencia de grandes áreas abiertas y espacios públicos sugiere una sociedad que valoraba la interacción social y el bienestar colectivo. La homogeneidad arquitectónica de las viviendas, con sus dimensiones y diseños similares, también indica un sistema social relativamente igualitario y una planificación urbana controlada.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Harappa es su sistema de drenaje, considerado uno de los más avanzados del mundo antiguo. La ciudad contaba con una red subterránea de tuberías de ladrillo cocido que recolectaban las aguas residuales y pluviales, llevándolas fuera de la ciudad hacia los ríos. Este sistema, complejo y bien mantenido, prevenía inundaciones, controlaba la propagación de enfermedades y garantizaba la higiene pública. La presencia de pozos de saneamiento y baños individuales en las viviendas también demuestra un alto nivel de conciencia sobre la importancia de la limpieza personal y la salud pública. La eficiencia del sistema de drenaje de Harappa es particularmente impresionante considerando la ausencia de tecnología moderna; se construyó y se mantuvo utilizando únicamente herramientas y técnicas manuales.

La sofisticación de la planificación urbana y los sistemas de drenaje de Harappa plantea interrogantes sobre las causas de su declive. Si bien las teorías sobre cambios climáticos, invasiones y agotamiento de los recursos naturales son plausibles, la capacidad de la civilización para construir y mantener una infraestructura tan avanzada sugiere una sociedad con una sólida base económica y una organización social efectiva. Es posible que la combinación de factores ambientales y sociales, junto con la posible pérdida de conocimientos técnicos cruciales para el mantenimiento del sistema de drenaje, haya contribuido a la desaparición gradual de la civilización del Valle del Indo.

En conclusión, la Civilización de Harappa, al igual que otras «civilizaciones perdidas» que desafían nuestras preconcepciones, nos ofrece una valiosa lección sobre la capacidad humana para la innovación y la sostenibilidad. Su planificación urbana y sus sistemas de drenaje, testimonio de su ingenio y su compromiso con el bienestar público, nos recuerdan que el progreso no es un fenómeno exclusivo de la era moderna y que el estudio de las civilizaciones antiguas puede ofrecer perspectivas sorprendentes sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la humanidad en el presente. El legado de Harappa, enterrado bajo siglos de sedimentos, continúa inspirando a investigadores y a urbanistas, recordándonos la importancia de la planificación urbana sostenible y la gestión responsable de los recursos naturales.

Cultura Vincha: Arte rupestre y rituales funerarios en Perú.

La Cultura Vincha, un enigma de la prehistoria peruana, se alza como una de las civilizaciones perdidas que desafían nuestra comprensión del pasado andino. A menudo eclipsada por culturas más conocidas como Chavín o Nazca, Vincha, floreciendo entre el 3000 y 1800 a.C. en el norte de Perú, presenta un complejo entramado de prácticas artísticas y rituales que, a través del estudio de sus artefactos, nos permiten vislumbrar un mundo perdido. El nombre «Vincha» deriva precisamente de los distintivos adornos cefálicos, las vinchas, que constituyen una pieza clave en la investigación y comprensión de esta cultura. Lejos de ser simples adornos, estas vinchas son la puerta de entrada a un mundo de simbolismo y significado cultural profundo, íntimamente ligado a sus rituales funerarios y expresiones artísticas.

La investigación actual sobre Vincha busca reinterpretar la historia precolombina, situando a esta civilización en un lugar más prominente dentro del panorama de las civilizaciones perdidas de América del Sur. El estudio de los restos arqueológicos, particularmente las vinchas, nos ofrece una ventana a sus creencias, su organización social y sus prácticas artísticas. Estas piezas, elaboradas con materiales como turquesa, conchas marinas y otros elementos valiosos, sugieren una sociedad estratificada con acceso diferenciado a recursos y, presumiblemente, a roles rituales específicos.

El arte rupestre asociado a la Cultura Vincha es otro pilar fundamental para su estudio. En las paredes de cuevas y abrigos rocosos, se encuentran representaciones de animales, figuras antropomorfas y símbolos abstractos. Estas imágenes, a menudo acompañadas de diseños geométricos, parecen narrar historias, registrar eventos importantes o representar entidades sobrenaturales. La interpretación precisa de este arte rupestre sigue siendo un desafío, pero se cree que está estrechamente vinculado a los rituales funerarios y a las creencias cosmológicas de la cultura Vincha. La distribución geográfica de estas manifestaciones artísticas sugiere una amplia influencia cultural y posiblemente una red de intercambio de ideas y prácticas entre diferentes comunidades Vincha.

Los rituales funerarios de la Cultura Vincha, tal como se infieren de los hallazgos arqueológicos, revelan una preocupación por la vida después de la muerte y una compleja relación con el mundo espiritual. Los entierros, a menudo acompañados de ofrendas como cerámica, textiles y objetos de adorno, sugieren una creencia en la preservación del cuerpo y la provisión de bienes para la vida en el más allá. Las vinchas, en particular, se encuentran frecuentemente en contextos funerarios, lo que indica su importancia en los rituales de despedida y posiblemente en la transición del individuo al mundo espiritual. La disposición de los cuerpos y la presencia de ciertos objetos sugieren una jerarquía social incluso en la muerte, con individuos de mayor rango recibiendo ofrendas más elaboradas y siendo enterrados en lugares más prominentes.

«El estudio de las vinchas nos permite vislumbrar un mundo perdido, un universo de creencias y prácticas que, hasta hace poco, permanecían ocultos en las sombras de la historia.»

La Cultura Vincha, con su arte rupestre y sus rituales funerarios, nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la prehistoria andina. La complejidad de sus expresiones artísticas y la riqueza de sus prácticas rituales demuestran que esta civilización, aunque «perdida» en el tiempo, dejó un legado significativo que merece ser estudiado y valorado. La investigación continua promete revelar aún más secretos sobre esta fascinante cultura y su lugar en el mosaico de las civilizaciones perdidas de América del Sur.

Civilización de los Llanos de Mojos: Agricultura intensiva en la Amazonía.

Los Llanos de Moxos, una vasta ecorregión de sabanas y humedales de 126,100 kilómetros cuadrados en el norte de Bolivia, albergaron una civilización precolombina notable por su sofisticada agricultura intensiva. Esta civilización, que floreció durante milenios, desafía las concepciones tradicionales sobre las limitaciones del desarrollo económico y cultural en entornos naturales amazónicos, demostrando una capacidad de adaptación y gestión de recursos que ha sido largamente subestimada. Su existencia, y la complejidad de su sistema agrícola, la sitúan como un caso paradigmático de una sociedad «desterrada del paraíso» que, lejos de sucumbir a las dificultades, prosperó a través de la innovación y el conocimiento profundo de su entorno.

La evidencia arqueológica indica una ocupación humana en la región que se remonta a 10.000 años atrás, con un desarrollo significativo de la agricultura intensiva a partir de aproximadamente 8850 a.C. Esta civilización, pre-incaica, no dejó registros escritos, pero su legado se manifiesta en la impresionante infraestructura hidráulica que construyó para transformar el paisaje y asegurar el sustento de su población. La base de su éxito radicaba en una ingeniería hidráulica avanzada, con la construcción de infraestructuras agrícolas complejas diseñadas para manejar el agua de manera eficiente, amortiguando los efectos de las sequías e inundaciones, una característica crucial en un entorno amazónico con marcadas variaciones climáticas. Estas estructuras, algunas de las cuales aún funcionan hoy en día, demuestran un conocimiento ingenieril maduro y una comprensión profunda de los ciclos hidrológicos de la región.

El sistema agrícola se caracterizó por una agricultura intensiva, que aprovechaba la disponibilidad de fuerza de trabajo y la inversión en capital físico (infraestructura hidráulica). La civilización se dedicó a cultivar una variedad de productos, aunque los detalles específicos de los cultivos permanecen en gran medida desconocidos debido a la falta de registros escritos. Sin embargo, la capacidad de sustentar una población densa en un entorno amazónico, con sus desafíos inherentes, sugiere una producción agrícola sostenible y una gestión eficiente de los recursos naturales. La adaptación al entorno amazónico permitió una producción sostenible a pesar de las condiciones climáticas variables, evidenciando una profunda conexión con el territorio y un conocimiento empírico de sus dinámicas.

La infraestructura hidráulica se manifestaba en una red de camellones arqueológicos, estructuras elevadas construidas para elevar los cultivos por encima del nivel del agua durante las inundaciones y para facilitar el drenaje durante las sequías. Estos camellones, a menudo conectados por canales y diques, transformaron el paisaje, creando un sistema agrícola altamente controlado. Proyectos de agricultura en camellones implementados por CIDDEBENI en la actualidad evidencian la continuidad de estas técnicas ancestrales, demostrando la persistencia del conocimiento y la adaptación de las prácticas agrícolas a lo largo del tiempo.

El estudio de esta civilización y su agricultura intensiva desafía las ideas preconcebidas sobre las limitaciones del desarrollo en la Amazonía. Revela una sociedad con una organización social compleja y una capacidad de gestión de recursos notable. La investigación, de tipo no experimental y descriptiva, combinó observaciones estructuradas, entrevistas, revisión documental y proyecciones climáticas, junto con encuestas de seguridad alimentaria adaptadas del Programa Mundial de Alimentos, para comprender la evolución del paisaje agrícola y la persistencia de técnicas ancestrales. La falta de registros escritos obliga a los investigadores a recurrir a la evidencia arqueológica y a los conocimientos tradicionales de las comunidades locales para reconstruir la historia de esta civilización olvidada. Su legado, visible en el paisaje amazónico, representa un testimonio silencioso de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en entornos desafiantes.

Cultura de los Acataka: Orígenes de la civilización Mapuche.

La cultura de los Acataka, entendida como los antepasados directos y el legado cultural de la civilización Mapuche, presenta un caso fascinante dentro del contexto de «Desterrados del paraíso: Las civilizaciones perdidas que desafían lo que sabemos». Lejos de ser una cultura aislada, la historia de los Acataka revela una compleja interacción con otros pueblos, un largo proceso de adaptación y resistencia, y un origen que se remonta a profundidades temporales que aún se están desentrañando. Su historia encaja perfectamente en la idea de una civilización que, aunque no necesariamente «desterrada» en un sentido literal, experimentó un desarrollo único, marcado por un aislamiento relativo y una capacidad notable para preservar su identidad cultural frente a presiones externas significativas.

La evidencia arqueológica sitúa la presencia Mapuche en el territorio que hoy conocemos como Chile y Argentina desde al menos el 600-500 a.C., lo que sugiere un largo período de desarrollo cultural previo al contacto con otros pueblos. La singularidad genética de los Mapuche, demostrada por estudios de ADN, refuerza la idea de un origen separado o un largo período de aislamiento, lo que implica una trayectoria evolutiva distintiva. Este aislamiento relativo, combinado con una adaptación a entornos desafiantes como los bosques templados y la costa del Pacífico, contribuyó a la formación de una cultura profundamente arraigada en su territorio y sus recursos.

El contacto con el Imperio Inca, aunque no resultó en la conquista militar, fue un punto de inflexión crucial. Los ejércitos incas llegaron al río Maule y se encontraron con una feroz resistencia Mapuche, lo que demostró la fuerza y la cohesión de su sociedad. Aunque no fueron incorporados al imperio, este encuentro provocó un desarrollo de la conciencia colectiva y la organización geopolítica entre los Mapuche, quienes se unieron en unidades territoriales con líderes y estructuras de poder propias. Este proceso, aunque no condujo a la formación de un estado centralizado, fortaleció su capacidad para resistir la posterior colonización española.

Antes de la llegada de los europeos, la cultura Mapuche se caracterizaba por una diversidad regional significativa, reflejada en la división en diferentes grupos, cada uno con su propio territorio y nombre. Estos grupos, como los Pewenche («gente del pewen», el árbol Araucaria araucana), los Lafkenche («gente del mar»), los Nagche («gente de las llanuras», de gran importancia histórica y literaria), y los Wenteche («gente de los valles»), demuestran una profunda conexión con el territorio y sus recursos, y una adaptación a diferentes entornos. Los nombres mismos de estos grupos revelan la importancia del medio ambiente en su identidad cultural y su forma de vida.

La investigación lingüística también arroja luz sobre los orígenes de los Acataka. Si bien la clasificación precisa del idioma Mapudungun sigue siendo objeto de debate, las teorías sugieren posibles conexiones con familias lingüísticas más amplias, como la controvertida propuesta de Greenberg, o la clasificación como un idioma aislado o parte de la pequeña familia Araucana. La dificultad para rastrear los orígenes profundos del Mapudungun refleja la complejidad de la historia de los Acataka y la necesidad de continuar la investigación para comprender mejor su trayectoria migratoria y cultural.

En conclusión, la cultura de los Acataka, los antepasados de los Mapuche, representa un ejemplo de una civilización que, aunque no «desterrada» en un sentido literal, desarrolló una identidad única a través de un largo período de adaptación, resistencia y contacto con otros pueblos. Su historia, marcada por la singularidad genética, la interacción con el Imperio Inca y la diversidad regional, desafía las narrativas simplistas sobre las civilizaciones perdidas y ofrece una visión fascinante de la complejidad de la historia humana en el sur de América. La continua investigación en arqueología, genética y lingüística promete revelar aún más detalles sobre los orígenes y la evolución de esta cultura resiliente.

Cultura de los Uru: Ingeniería hidráulica y adaptación en el Altiplano.

La cultura Uru, una civilización ancestral del Altiplano boliviano, se caracteriza por una profunda conexión con el agua y una notable capacidad de adaptación a un entorno geográfico extremadamente desafiante. Si bien los detalles precisos de su historia y costumbres a menudo permanecen envueltos en la bruma del tiempo, la mera existencia del Lago Uru Uru y su integración en el complejo sistema hídrico del Altiplano, nos ofrecen valiosas pistas sobre su ingenio y conocimiento ancestral. La formación del lago, exacerbada por el desborde del río Desaguadero en 1962, revela la presencia de una ingeniería hidráulica preexistente, aunque la autoría específica de esta ingeniería sigue siendo un misterio. Es razonable inferir que los Uru, y posiblemente otras culturas predecesoras, poseían un conocimiento sofisticado sobre el manejo del agua, crucial para la supervivencia en un ecosistema de alta montaña.

El Altiplano, como región, se define por ser parte de una cuenca endorreica, un sistema de drenaje cerrado donde el agua no fluye hacia el océano. Esta característica implica que los cuerpos de agua, como el Lago Uru Uru, el Lago Titicaca y el Salar de Coipasa, son ecosistemas aislados, sujetos a fluctuaciones extremas y a la acumulación de sales. La persistencia de los Uru en esta región, a pesar de estas condiciones, es testimonio de su resiliencia y de su capacidad para desarrollar estrategias de adaptación. La designación de los lagos altiplánicos como sitios protegidos bajo la Convención Ramsar subraya su importancia ecológica y la necesidad de su conservación, un reconocimiento tardío de la sabiduría ancestral que los sustentó.

Las condiciones ambientales alrededor del Lago Uru Uru son particularmente difíciles. La variabilidad en la superficie del lago, con zonas de inundación y extensas «llanuras de inundación», crea un entorno hostil para la vida vegetal. Esto, a su vez, impacta la disponibilidad de recursos alimenticios y la habitabilidad general. La capacidad de los Uru para prosperar en este contexto sugiere un profundo conocimiento de los ciclos hidrológicos, la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo de técnicas agrícolas adaptadas a la salinidad y a las inundaciones. Es probable que hayan implementado sistemas de irrigación rudimentarios, técnicas de cultivo en terrazas y estrategias de selección de cultivos tolerantes a la salinidad, aunque la evidencia arqueológica específica sobre estas prácticas es limitada.

«La mera existencia del lago Uru Uru, su formación y su integración en el sistema hídrico del Altiplano, son indicativos de un conocimiento y manejo del agua por parte de las poblaciones que habitaron la región, incluyendo a los Uru.»

La desaparición de los Uru como grupo étnico distinto, y su eventual asimilación a otras culturas, ha dejado un vacío en el registro histórico. Sin embargo, la persistencia de los ecosistemas altiplánicos, a pesar de las presiones ambientales y humanas, nos invita a reconsiderar la complejidad de las interacciones entre las civilizaciones perdidas y su entorno. La adaptación de los Uru al Altiplano no fue simplemente una cuestión de supervivencia, sino una forma de vida intrínsecamente ligada al agua, al paisaje y a un profundo entendimiento de los ritmos naturales. Su legado, aunque fragmentado, permanece como un testimonio silencioso de la capacidad humana para prosperar en los entornos más desafiantes, y nos recuerda la importancia de preservar y aprender de las culturas ancestrales que nos precedieron.

Cultura de los Popol Vuh: Mitología y orígenes de los mayas.

El Popol Vuh, traducido aproximadamente como «Libro de la Comunidad» o «Libro del Consejo», se erige como una fuente invaluable para comprender la mitología y los orígenes de los mayas, especialmente dentro del contexto de civilizaciones que enfrentaron la pérdida de su identidad cultural. Más que un simple relato, es un registro de la cosmovisión maya, sus creencias sobre la creación, su historia y su relación con lo divino. Este documento, escrito en K’iche’ (Quiché) entre 1554 y 1558, ofrece una ventana única a una cultura que, aunque no desapareció por completo, sufrió una profunda transformación bajo la influencia colonial, lo que lo convierte en un ejemplo paradigmático de una civilización «desterrada del paraíso».

La narrativa central del Popol Vuh gira en torno a la creación de la humanidad. No se trata de un proceso sencillo, sino de múltiples intentos fallidos por parte de los dioses. Estos primeros seres, creados a partir de barro, madera y otras sustancias, resultaron imperfectos y no lograron honrar a sus creadores. La culminación de este proceso se encuentra en la creación del hombre a partir del maíz, un elemento fundamental en la cultura maya. Este detalle no es casualidad; el maíz no solo era un alimento básico, sino también un símbolo de vida, fertilidad y conexión con lo divino, lo que subraya la profunda espiritualidad inherente a la cosmovisión maya. La importancia del maíz en la creación del hombre refleja una conexión intrínseca entre la cultura, la agricultura y la religión.

La preservación del Popol Vuh es en sí misma un testimonio de la resistencia cultural maya. El texto, tal como lo conocemos a través de la copia realizada por Francisco Ximénez, probablemente se basaba en un manuscrito anterior, posiblemente escrito en una forma fonética o pictográfica. La existencia de este documento pre-Ximénez, cuya autoría se atribuye a figuras como Diego Reynoso o Don Cristóbal Velasco, sugiere un esfuerzo consciente por preservar el conocimiento maya antes de la imposición total de la cultura española. El prólogo del texto revela una compleja negociación entre las creencias indígenas y la religión cristiana, con la afirmación de escribir «bajo la Ley de Dios y Cristianismo,» lo que ilustra la delicada situación de una cultura que buscaba sobrevivir en un nuevo orden mundial.

La obra no solo narra la creación, sino que también detalla la historia de los héroes y ancestros mayas, sus viajes y enfrentamientos con fuerzas sobrenaturales. Estos relatos, imbuidos de simbolismo y significado cultural, transmiten valores fundamentales como el coraje, la sabiduría y la importancia de mantener la conexión con los antepasados. La complejidad de estos mitos, y su transmisión oral durante siglos antes de ser documentados, resaltan la riqueza y sofisticación de la cultura maya, a pesar de las adversidades que enfrentaron.

La influencia del Popol Vuh se extiende más allá de su valor histórico y literario. Es un documento vivo que continúa inspirando a los mayas contemporáneos y a estudiosos de todo el mundo. Su estudio nos permite comprender mejor la complejidad de la cultura maya, su profunda espiritualidad y su capacidad para adaptarse y sobrevivir a lo largo de los siglos. El hecho de que este documento, escrito en un contexto de profunda transformación cultural, haya sobrevivido y continúe siendo relevante, es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de una civilización que, aunque «desterrada del paraíso» en muchos aspectos, logró preservar su identidad y su legado.

Conclusión

La exploración de las civilizaciones perdidas que hemos presentado en este informe, desde el Valle del Indo hasta la costa peruana, revela un patrón inquietante: la fragilidad inherente a la existencia humana, incluso cuando respaldada por un avance tecnológico y una organización social sofisticada. El título «Desterrados del paraíso» no se refiere a una caída literal del Edén, sino a la experiencia recurrente de la pérdida, la desintegración y el olvido que han marcado la historia de la humanidad. Estas sociedades, que alguna vez prosperaron y dejaron un legado tangible en forma de monumentos y sistemas complejos, fueron finalmente superadas por fuerzas que, en muchos casos, estaban más allá de su control.

La diversidad de los factores que contribuyeron a su declive es notable. Las inundaciones que devastaron Lothal y sus ciudades vecinas, la posible degradación del suelo y los cambios climáticos que afectaron la agricultura, la ausencia de cerámica en Norte Chico que nos obliga a replantear los modelos tradicionales de desarrollo cultural, y la falta de evidencia de violencia a gran escala en el Valle del Indo, todo esto apunta a una realidad compleja y multifacética. No se trata de una única causa, sino de una confluencia de factores ambientales, socioeconómicos y, posiblemente, incluso culturales que, en conjunto, socavaron la capacidad de estas sociedades para sostenerse.

Lecciones Clave y Reconsideraciones:

- La Fragilidad de la Sostenibilidad: El caso de las civilizaciones del Valle del Indo resalta la importancia crítica de la sostenibilidad ambiental y la gestión de recursos. Incluso las sociedades con una planificación urbana y una ingeniería avanzadas pueden ser vulnerables a los cambios climáticos y la degradación del medio ambiente.

- La Diversidad de los Caminos Culturales: La Cultura de Norte Chico nos desafía a reconsiderar los modelos lineales de progreso cultural. La ausencia de cerámica, un elemento central en muchas culturas precolombinas, demuestra que existen múltiples caminos hacia la complejidad social y la expresión cultural.

- La Importancia de la Adaptación: La capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes fue, y sigue siendo, crucial para la supervivencia de cualquier sociedad. Las civilizaciones que no pudieron adaptarse a los cambios ambientales o sociales fueron, en última instancia, superadas.

- El Rol del Conocimiento Ancestral: Aunque la tecnología moderna nos ofrece herramientas poderosas para comprender y mitigar los riesgos ambientales, no debemos descartar el valor del conocimiento ancestral y las prácticas tradicionales que han permitido a las sociedades humanas prosperar en entornos desafiantes durante milenios.

Implicaciones para el Presente:

La historia de estas civilizaciones perdidas no es simplemente un relato del pasado; tiene profundas implicaciones para el presente y el futuro. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, como el cambio climático, la escasez de recursos y la pérdida de biodiversidad, podemos aprender valiosas lecciones de las experiencias de estas sociedades que fueron «desterrados del paraíso». La búsqueda de la sostenibilidad, la resiliencia y la adaptación debe ser una prioridad absoluta si queremos evitar repetir los errores del pasado y asegurar un futuro próspero para la humanidad.

Finalmente, la exploración de estas civilizaciones perdidas nos recuerda la naturaleza transitoria de todas las cosas. Ninguna sociedad, por avanzada que sea, es inmune al cambio y al declive. El estudio de su legado nos invita a la humildad, a la reflexión y a un compromiso renovado con la construcción de un mundo más justo, sostenible y resiliente para las generaciones venideras. La memoria de estas civilizaciones perdidas, aunque fragmentada, sirve como un recordatorio constante de la importancia de valorar y proteger nuestro planeta y nuestra cultura, antes de que sean, a su vez, olvidadas por el tiempo.