La Tierra, un planeta rebosante de vida, nos revela constantemente su asombrosa capacidad para albergar organismos en los lugares más inesperados. Más allá de los ecosistemas convencionales, como bosques tropicales o arrecifes de coral, existen entornos considerados extremos, donde las condiciones ambientales desafían los límites de la habitabilidad. Estos lugares, que incluyen desde profundidades abisales hasta desiertos abrasadores, son el hogar de una variedad de criaturas que han desarrollado mecanismos de supervivencia extraordinarios, demostrando la tenacidad de la vida y su capacidad para adaptarse a las circunstancias más adversas. Este informe se adentra en el fascinante mundo de los ecosistemas extremos, explorando los mecanismos que permiten a los organismos extremófilos prosperar en estos entornos aparentemente inhóspitos.

El concepto de «extremo» en el contexto ecológico se refiere a condiciones que se encuentran fuera del rango considerado óptimo para la mayoría de las formas de vida. Estas condiciones pueden incluir altas o bajas temperaturas, salinidad extrema, presión abismal, acidez o alcalinidad elevadas, o la escasez de agua u otros recursos esenciales. Sin embargo, lejos de ser estériles, estos ecosistemas albergan comunidades vibrantes de microorganismos, plantas y animales, cada uno adaptado de manera única para enfrentar los desafíos que presenta su entorno. La comprensión de estos ecosistemas no solo amplía nuestra visión de la vida en la Tierra, sino que también ofrece perspectivas valiosas para la investigación en campos como la biotecnología, la astrobiología y la geoquímica.

Este informe se estructurará para abordar los siguientes puntos clave, proporcionando una visión general de la diversidad y la complejidad de los ecosistemas extremos:

- Definición y características de los ecosistemas extremos: Estableceremos una definición clara de lo que constituye un ecosistema extremo y exploraremos las características comunes que comparten estos entornos.

- Adaptaciones generales de los organismos extremófilos: Analizaremos las estrategias generales que utilizan los organismos extremófilos para sobrevivir y prosperar en condiciones adversas, incluyendo modificaciones fisiológicas, metabólicas y genéticas.

- Ecosistemas hidrotermales y quimiosíntesis: Profundizaremos en los ecosistemas hidrotermales, donde la energía proviene de reacciones químicas en lugar de la luz solar, y examinaremos el proceso de quimiosíntesis que sustenta estas comunidades.

- Ecosistemas salinos: desafíos y adaptaciones: Exploraremos los desafíos impuestos por la alta salinidad en ecosistemas como los lagos salados y los manglares, y las adaptaciones que permiten a los organismos sobrevivir en estos entornos.

- Desiertos y regiones polares: adaptación a condiciones ambientales extremas: Examinaremos las estrategias de supervivencia en los desiertos, caracterizados por la escasez de agua y las altas temperaturas, y en las regiones polares, donde el frío extremo y la falta de luz solar son los principales desafíos.

- Ecosistemas volcánicos y ambientes ácidos: resistencia y supervivencia: Analizaremos los ecosistemas volcánicos y los ambientes ácidos, donde la alta temperatura, la acidez y la toxicidad de los minerales representan obstáculos significativos para la vida.

«La vida, en su asombrosa diversidad, ha demostrado ser mucho más resiliente y adaptable de lo que jamás podríamos haber imaginado.» – Carl Sagan

En resumen, este informe tiene como objetivo proporcionar una visión completa y accesible del mundo de los ecosistemas extremos, destacando la capacidad de la vida para prosperar en los lugares más inesperados y subrayando la importancia de la investigación en este campo para avanzar en nuestra comprensión del planeta y la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

Definición y características de ecosistemas extremos.

Los ecosistemas extremos, también conocidos como ambientes extremos, son aquellos donde las condiciones ambientales representan un desafío significativo para la supervivencia de la mayoría de las formas de vida. Estos lugares se caracterizan por rangos extremos de variables como la temperatura, la presión, la radiación, la acidez, la alcalinidad, la salinidad o la ausencia de agua y oxígeno. A menudo, son entornos donde la presencia humana es limitada o directamente imposible sin el uso de tecnología especializada. La existencia de vida en estos lugares, lejos de ser una excepción, demuestra la asombrosa adaptabilidad de la vida y ofrece valiosas perspectivas sobre la historia de nuestro planeta y la posibilidad de vida en otros lugares del universo.

La definición de «extremo» es relativa y depende de las necesidades de los organismos. Lo que es extremo para un organismo puede ser tolerable o incluso óptimo para otro. Lo crucial es que las condiciones ambientales difieren significativamente de las encontradas en los ecosistemas más comunes y habitables. Estos ambientes no son necesariamente inhóspitos; muchos albergan comunidades vibrantes de organismos especializados, conocidos como extremófilos.

Los tipos de ambientes extremos son variados y se pueden clasificar según la característica que los hace inusual. Algunos ejemplos incluyen:

- Alcalinos: Ambientes con un pH superior a 9, como los lagos de soda ricos en carbonatos.

- Ácidos: Ambientes con un pH inferior a 5, como las fumarolas volcánicas o ciertos lagos de mineralización.

- Extremadamente fríos: Zonas polares, glaciares y permafrost con temperaturas consistentemente por debajo de -17 °C.

- Extremadamente calientes: Fuentes termales, géiseres y fumarolas volcánicas con temperaturas superiores a 40 °C.

- Hipersalinos: Cuerpos de agua con una alta concentración de sal, como el Mar Muerto o ciertos lagos salados.

- Alta presión: Fosas oceánicas profundas, donde la presión hidrostática es extrema.

- Radiación: Entornos con una exposición a niveles anormalmente altos de radiación, como las áreas cercanas a reactores nucleares o en el espacio exterior.

- Secos: Desiertos y regiones polares con una marcada escasez de agua en estado libre.

- Sin oxígeno: Ambientes anaeróbicos, como los sedimentos profundos de los océanos o ciertos pantanos.

- Alterados por los humanos: Hábitats impactados por la actividad humana, como relaves mineros, zonas afectadas por la industria petrolera o vertederos.

La capacidad de los organismos para prosperar en estos ambientes extremos es generalmente el resultado de una evolución a largo plazo, que ha permitido la adquisición de adaptaciones específicas para tolerar o incluso utilizar las condiciones inusuales. Estos organismos, los extremófilos, han desarrollado mecanismos sorprendentes para protegerse del estrés ambiental, obtener energía y reproducirse en condiciones que serían letales para la mayoría de las demás formas de vida. El estudio de estos organismos y sus adaptaciones está proporcionando nueva información sobre la historia de la Tierra, los límites de la vida y la posibilidad de vida en otros lugares del sistema solar. Además, la investigación en extremófilos tiene aplicaciones potenciales en biotecnología, como la producción de enzimas resistentes a condiciones extremas o la búsqueda de nuevas fuentes de energía.

Finalmente, el concepto de terraformación ha surgido como una posibilidad teórica para modificar las condiciones ambientales de otros planetas o lunas para hacerlos más habitables para los humanos. Aunque aún se encuentra en el ámbito de la ciencia ficción, la investigación en extremófilos y la comprensión de los procesos ambientales en la Tierra pueden ser cruciales para el desarrollo de tecnologías de terraformación en el futuro.

Adaptaciones generales de los organismos extremófilos.

La vida en la Tierra se manifiesta de maneras sorprendentes, desafiando nuestras expectativas de dónde y cómo puede prosperar. Los ecosistemas extremos, caracterizados por condiciones físicas, químicas o geológicas que son letales para la mayoría de los organismos, albergan una diversidad asombrosa de vida: los extremófilos. Estos seres vivos, que incluyen arqueas, bacterias y eucariotas, han desarrollado adaptaciones notables para sobrevivir y, sorprendentemente, prosperar en entornos que serían inhóspitos para la vida convencional. En lugar de ser excepciones, los extremófilos son una parte integral de nuestro planeta, y su estudio nos ofrece una visión única sobre los límites de la vida y las posibilidades de existencia en otros lugares del universo.

Una característica definitoria de los extremófilos es su capacidad para tolerar, e incluso requerir, condiciones ambientales extremas. Estas adaptaciones no se limitan a la resistencia a un solo factor estresante; muchos organismos son polyextremofilos, capaces de resistir la combinación de múltiples factores adversos. Esta habilidad refleja una intrincada red de mecanismos moleculares y celulares que permiten a estos organismos mantener la homeostasis en condiciones que desafían las leyes de la termodinámica. La investigación se centra en desentrañar estos mecanismos, revelando cómo los extremófilos manipulan sus biomoléculas para garantizar su supervivencia.

Las adaptaciones generales de los extremófilos se manifiestan en varios niveles, desde la composición de sus membranas celulares hasta la estructura de sus enzimas. Por ejemplo, las membranas celulares de los arqueas, un grupo prominente de extremófilos, a menudo contienen lípidos isoprenoides que forman monocapas o bicapas altamente estables, lo que les permite resistir altas temperaturas, presiones y salinidades. En cuanto a las enzimas, los extremófilos producen extremozimas que son excepcionalmente estables y funcionales en condiciones extremas. Estas enzimas, a menudo más resistentes a la desnaturalización que sus contrapartes de organismos moderados, son de gran interés industrial debido a su potencial en aplicaciones biotecnológicas.

Además de las adaptaciones a nivel molecular, los extremófilos exhiben estrategias metabólicas únicas que les permiten obtener energía en ecosistemas limitados en recursos. Algunos utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía, mientras que otros han desarrollado vías metabólicas novedosas para utilizar recursos que serían tóxicos para otros organismos. Esta flexibilidad metabólica, combinada con su capacidad para tolerar condiciones extremas, les permite ocupar nichos ecológicos únicos y contribuir a la complejidad de los ecosistemas extremos.

Finalmente, la capacidad de los extremófilos para producir biosurfactantes, compuestos que reducen la tensión superficial del agua, también juega un papel importante en su adaptación a ciertos ecosistemas. Estos compuestos les ayudan a sobrevivir en ambientes salinos o con alta concentración de metales pesados, permitiéndoles acceder a nutrientes o protegerse de la toxicidad. La combinación de estas adaptaciones generales, desde la estabilidad molecular hasta la flexibilidad metabólica y la producción de compuestos especializados, permite a los extremófilos prosperar donde nadie esperaría encontrar vida.

Ecosistemas hidrotermales y quimiosíntesis.

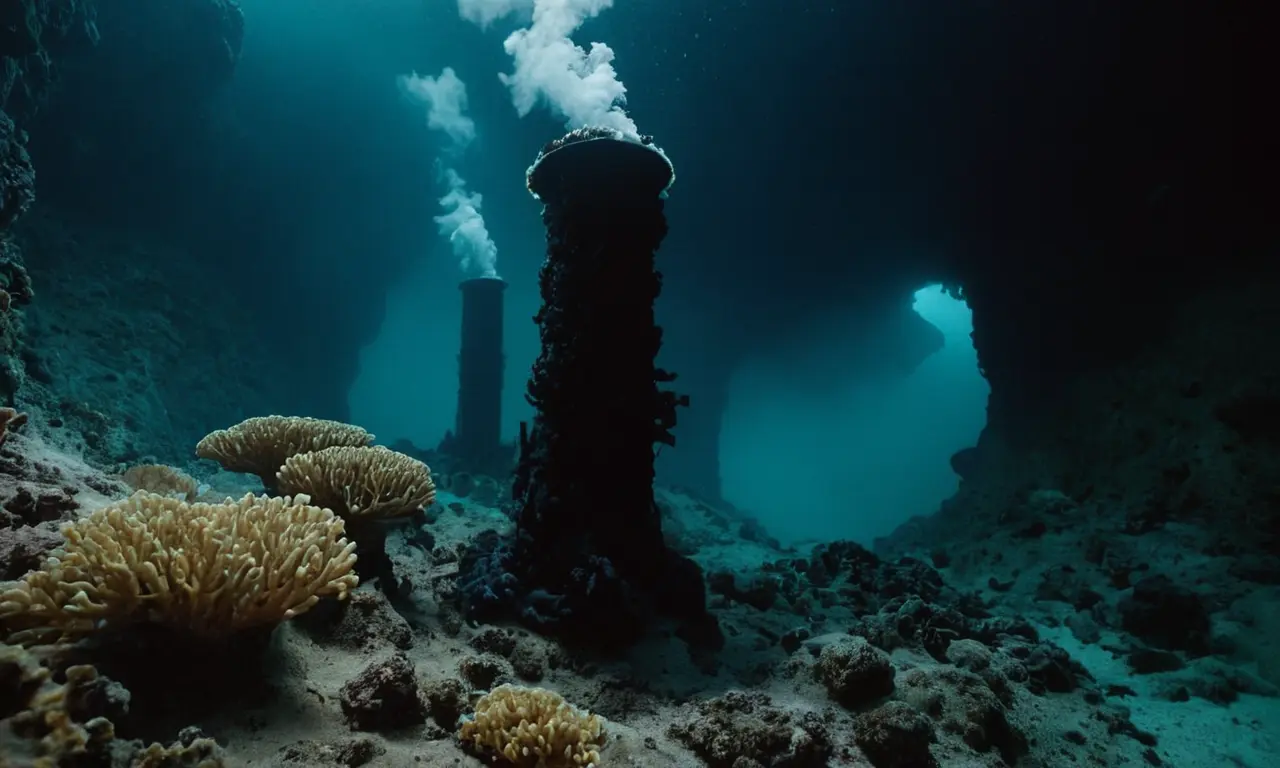

Los ecosistemas extremos desafían nuestra comprensión tradicional de la vida, demostrando que la prosperidad biológica puede surgir en entornos aparentemente inhóspitos. Entre estos, los ecosistemas hidrotermales submarinos representan un ejemplo particularmente fascinante, donde la ausencia de luz solar y la presencia de condiciones químicas extremas no impiden la existencia de comunidades vibrantes y complejas. Estos sistemas, ubicados a profundidades que varían entre 1600 y 2400 metros, son áreas de intensa actividad tectónica donde el agua interactúa con fuentes de calor subterráneas, creando un ciclo de circulación que alimenta una base trófica única: la quimiosíntesis.

La quimiosíntesis es el proceso fundamental que sustenta la vida en estos ecosistemas. A diferencia de la fotosíntesis, que utiliza la energía del sol, la quimiosíntesis utiliza la energía química liberada por la oxidación de compuestos inorgánicos, como sulfuro de hidrógeno, metano y amoniaco, disueltos en el agua caliente que emana de las chimeneas hidrotermales, conocidas como «fumarolas negras». Bacterias y arqueas quimiosintéticas forman la base de la cadena alimentaria, convirtiendo estos compuestos químicos en materia orgánica que luego es consumida por otros organismos. Esta base trófica alternativa es crucial, ya que la ausencia de luz solar hace que la fotosíntesis sea imposible.

Los sistemas hidrotermales submarinos no son fenómenos uniformes; se manifiestan de diversas formas, incluyendo campos hidrotermales extensos, como el campo «Tortugas» descubierto recientemente en la Reserva Marina de Galápagos, que se extiende por más de 600 metros, y sitios individuales con características únicas. La tecnología de mapeo de alta resolución, como el uso de sonares M3 e InSAS acoplados a vehículos remotos sumergibles (ROVs), ha revolucionado la exploración de estos ecosistemas, permitiendo a los científicos crear mapas del lecho marino con una resolución asombrosa, de hasta 3 centímetros, y localizar nuevas fuentes hidrotermales. Estas tecnologías han revelado una biodiversidad sorprendente, incluyendo especies desconocidas, como un monoplacophoran (fósil viviente) y viveros de rayas blancas del Pacífico, evidenciando la complejidad y singularidad de estos hábitats.

La importancia de los sistemas hidrotermales submarinos se extiende más allá de su valor intrínseco como ecosistemas únicos. También ofrecen valiosas pistas sobre el origen de la vida en la Tierra. La teoría de la «sopa prebiótica» sugiere que estos entornos, con sus abundantes fuentes de energía química y sus condiciones geoquímicas específicas, pudieron haber sido cruciales para el surgimiento de las primeras formas de vida. La quimiosíntesis, en una atmósfera y océanos sin oxígeno hace miles de millones de años, pudo haber sido la principal fuente de energía para las primeras células, antes de la aparición de la fotosíntesis.

Finalmente, la creciente preocupación por la explotación de los recursos minerales en aguas profundas ha puesto de relieve la necesidad urgente de investigar y proteger estos ecosistemas frágiles. La recopilación de datos científicos detallados, como los obtenidos mediante el mapeo de alta resolución, es esencial para evaluar el impacto potencial de la minería en el lecho marino y para tomar decisiones informadas sobre la gestión de estos recursos. La solicitud de Ecuador de una pausa preventiva en la minería en aguas profundas es un claro ejemplo de cómo la investigación científica puede influir en las políticas de conservación y garantizar la protección de estos ecosistemas excepcionales.

Ecosistemas salinos: desafíos y adaptaciones.

Los ecosistemas salinos representan un fascinante ejemplo de vida prosperando en condiciones que la mayoría de los organismos encontrarían letales. Dentro del contexto más amplio de los ecosistemas extremos, estos ambientes, caracterizados por su alta concentración de sal, presentan desafíos únicos que han impulsado la evolución de adaptaciones notables. La vida en estos entornos, lejos de ser escasa, exhibe una diversidad sorprendente, desde los manglares costeros hasta las profundidades abisales del océano, demostrando la increíble capacidad de la vida para adaptarse y prosperar donde nadie esperaría encontrarla.

El principal desafío en los ecosistemas salinos es, por supuesto, la alta salinidad. Esta concentración elevada de sal crea un ambiente hipertónico, lo que significa que la concentración de sales en el agua circundante es mayor que la concentración en los fluidos corporales de los organismos. Esto provoca una tendencia a la pérdida de agua del cuerpo del organismo hacia el entorno, amenazando la deshidratación. Para contrarrestar este problema, los organismos han desarrollado sofisticados mecanismos de osmorregulación. Estos mecanismos varían desde la excreción activa de sales a través de branquias especializadas, como en los peces marinos, hasta la acumulación de sales en órganos específicos para su posterior eliminación, como en algunos invertebrados. La producción de urea en mamíferos marinos también ayuda a reducir la pérdida de agua.

Además de la salinidad, la disponibilidad de luz es otro factor limitante en muchos ecosistemas salinos. La penetración de la luz varía drásticamente con la profundidad, creando zonas oscuras que requieren adaptaciones especiales. En las profundidades abisopelágicas y hadopelágicas, la ausencia total de luz ha llevado a la evolución de organismos transparentes o ciegos. Estos organismos a menudo dependen de estrategias de alimentación basadas en el consumo de microorganismos que caen de las capas superiores del océano (la «nieve marina») o en la depredación de otros organismos adaptados a la oscuridad. La bioluminiscencia, la producción de luz por parte de los organismos, también es común en estas profundidades, utilizada para atraer presas, confundir depredadores o comunicarse.

La estructura de los ecosistemas salinos se caracteriza a menudo por una estratificación, con diferentes zonas ecológicas que presentan condiciones únicas. En los océanos, esto se manifiesta en columnas de agua con diferentes profundidades, cada una con su propia temperatura, presión y disponibilidad de luz. Las zonas epipelágicas (0-200m) reciben abundante luz solar y albergan una gran diversidad de vida. A medida que se desciende a las zonas mesopelágicas (200-1000m), la luz disminuye, y los organismos deben adaptarse a condiciones más oscuras y frías. Las zonas batipelágicas (1000-4000m) y abisopelágicas (4000-6000m) son prácticamente oscuras y frías, mientras que las hadopelágicas (más de 6000m) representan las profundidades más extremas, caracterizadas por una presión inmensa.

Ecosistemas salinos específicos como los manglares, los esteros, los estuarios y las ciénagas, demuestran la diversidad de adaptaciones a diferentes niveles de salinidad y disponibilidad de luz. Los manglares, por ejemplo, son bosques adaptados a aguas semi saladas, con raíces aéreas que les permiten obtener oxígeno en suelos anegados y salinos. Los estuarios, donde los ríos se encuentran con el mar, presentan una variación constante de salinidad, lo que requiere que los organismos puedan tolerar un amplio rango de condiciones. Los esteros, con su agua tranquila y salobre, sirven como hábitats fértiles para peces, moluscos e insectos. En todos estos ecosistemas, la vida ha evolucionado para prosperar en condiciones que serían letales para la mayoría de los organismos, ilustrando la increíble capacidad de adaptación de la vida en la Tierra.

Desiertos y regiones polares: adaptación a condiciones ambientales extremas.

Los desiertos y las regiones polares representan dos de los ecosistemas extremos más vastos y desafiantes del planeta, caracterizados por condiciones ambientales que limitan drásticamente la vida tal como la conocemos. Mientras que los desiertos se definen por la escasez de agua y temperaturas extremas, a menudo combinadas con alta radiación solar, las regiones polares se caracterizan por el frío intenso, la escasa luz solar durante largos periodos del año y, en muchos casos, la presencia de hielo y nieve permanentes. A pesar de estas limitaciones, la vida ha encontrado formas sorprendentes de prosperar en estos entornos, dando lugar a una fascinante diversidad de extremófilos – organismos altamente adaptados para sobrevivir y reproducirse en condiciones que serían letales para la mayoría de las especies.

La adaptación a la aridez en los desiertos implica una variedad de estrategias fisiológicas y de comportamiento. Las plantas, por ejemplo, a menudo presentan hojas pequeñas o espinas para reducir la pérdida de agua por transpiración, sistemas radiculares extensos para captar la humedad del suelo, y mecanismos para almacenar agua en sus tejidos. Los animales, por su parte, pueden ser nocturnos para evitar el calor del día, tener la capacidad de obtener agua de sus alimentos, o poseer riñones altamente eficientes para conservar el agua. En el desierto del Sahara, por ejemplo, algunos escarabajos recolectan agua condensándose la humedad del aire en sus cuerpos.

En las regiones polares, la adaptación al frío extremo es primordial. Las plantas, como el musgo y la líquenes, pueden tolerar la congelación y la desecación, y a menudo presentan ciclos de vida lentos para sobrevivir a los inviernos largos y oscuros. Los animales, como el oso polar y el pingüino, han desarrollado gruesas capas de grasa y pelaje para aislarse del frío, y pueden tener mecanismos para prevenir la congelación de sus tejidos. Algunos microorganismos, como las bacterias y los arqueas, incluso prosperan en los glaciares y el permafrost, donde pueden sobrevivir en condiciones de frío extremo y baja disponibilidad de nutrientes.

La salinidad también juega un papel importante en algunos desiertos, como el desierto de Atacama en Chile, donde las altas concentraciones de sal en el suelo limitan el crecimiento de las plantas. Sin embargo, incluso en estos ambientes, la vida ha encontrado formas de adaptarse, con plantas tolerantes a la sal, como la quinoa, que pueden prosperar en condiciones de alta salinidad. En las regiones polares, la salinidad también puede ser un factor limitante en algunos hábitats costeros, como los lagos salados de la Antártida, donde los microorganismos tolerantes a la sal dominan la comunidad.

El estudio de los extremófilos en los desiertos y las regiones polares no solo nos proporciona información sobre la diversidad de la vida en la Tierra, sino que también puede tener implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas. Las condiciones ambientales en Marte, por ejemplo, son similares a las que se encuentran en algunos desiertos de la Tierra, lo que sugiere que podría haber vida microbiana en el planeta rojo. Además, el conocimiento adquirido sobre la adaptación de los organismos a las condiciones extremas puede ser utilizado para desarrollar nuevas tecnologías, como enzimas tolerantes a altas temperaturas o productos químicos que pueden sobrevivir en ambientes hostiles. En definitiva, la exploración de estos ecosistemas extremos revela la increíble resiliencia de la vida y su capacidad para adaptarse a las condiciones más desafiantes.

Ecosistemas volcánicos y ambientes ácidos: resistencia y supervivencia.

La vida en los ecosistemas volcánicos y ambientes ácidos representa un ejemplo paradigmático de cómo la vida puede prosperar en condiciones aparentemente inhóspitas, desafiando las expectativas y demostrando una asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia. Estos ecosistemas extremos, formados a partir de la actividad volcánica, se caracterizan por condiciones únicas: suelos ácidos, altas concentraciones de gases tóxicos, y una constante amenaza de erupciones, flujos piroclásticos y nubes de ceniza. Sin embargo, lejos de ser estériles, estos entornos albergan una biodiversidad sorprendente, con especies altamente especializadas y, en muchos casos, endémicas, que han evolucionado para tolerar y aprovechar las condiciones extremas.

La clave para la supervivencia en estos ambientes radica en la capacidad de las plantas y los microorganismos para metabolizar los minerales liberados por la actividad volcánica. Las erupciones volcánicas actúan como poderosos fertilizantes naturales, liberando minerales esenciales como hierro, magnesio, potasio y calcio a través de la descomposición de las cenizas. Estos nutrientes son asimilados por las plantas, impulsando su crecimiento y, a su vez, sustentando a las comunidades animales que dependen de ellas. Los suelos volcánicos, aunque inicialmente ácidos, se enriquecen con materia orgánica a medida que las plantas mueren y se descomponen, creando un ciclo de nutrientes que favorece la vida. Además, ciertos microorganismos, como bacterias y hongos, juegan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica y en la fijación de nitrógeno, mejorando la fertilidad del suelo y facilitando la absorción de nutrientes por las plantas.

La flora de los ecosistemas volcánicos exhibe una notable diversidad de adaptaciones. Algunas plantas desarrollan raíces profundas para acceder a agua subterránea y evitar la exposición a altas concentraciones de metales pesados en la superficie del suelo. Otras poseen mecanismos de tolerancia a la acidez, como la capacidad de excretar ácidos o de acumular metales pesados en sus tejidos sin sufrir daños. La vegetación pionera, que coloniza las zonas recién volcánicas, suele estar compuesta por especies resistentes y de rápido crecimiento, como musgos, líquenes y algunas hierbas, que preparan el terreno para la llegada de especies más complejas. A medida que el ecosistema madura, la diversidad vegetal aumenta, y se pueden encontrar bosques y matorrales adaptados a las condiciones locales.

La fauna de los ecosistemas volcánicos también presenta adaptaciones notables. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas adaptadas a las condiciones volcánicas, mientras que los depredadores se alimentan de los herbívoros. Algunos animales han desarrollado tolerancia a los gases volcánicos o a los metales pesados presentes en el suelo y el agua. La presencia de especies endémicas, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, es una característica común de estos ecosistemas, lo que subraya su importancia para la conservación de la biodiversidad global.

La resiliencia de los ecosistemas volcánicos se manifiesta en su capacidad para recuperarse de las perturbaciones causadas por las erupciones volcánicas. Si bien las erupciones pueden destruir la vegetación y la fauna existentes, también crean nuevas oportunidades para la colonización y la evolución. La liberación de nutrientes y la formación de nuevos hábitats estimulan el crecimiento de nuevas comunidades vegetales y atraen a nuevas especies animales. La capacidad de los ecosistemas volcánicos para adaptarse y recuperarse de las perturbaciones los convierte en modelos importantes para comprender la supervivencia en ambientes ácidos y desafiantes, y para desarrollar estrategias de conservación efectivas.

Finalmente, la conservación de estos ecosistemas únicos es crucial. La singularidad de los ecosistemas volcánicos, la presencia de especies endémicas y su importancia como laboratorios naturales para el estudio de la adaptación y la evolución justifican esfuerzos concertados para protegerlos de las amenazas antropogénicas, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. La gestión adecuada del riesgo volcánico, la promoción del turismo sostenible y la educación ambiental son herramientas clave para garantizar la conservación de estos tesoros naturales y para aprovechar su potencial para el desarrollo sostenible.

Conclusión

En conclusión, el estudio de los ecosistemas extremos y los organismos que los habitan, los extremófilos, ha revelado una resiliencia y adaptabilidad de la vida que supera con creces nuestras concepciones tradicionales. La investigación exhaustiva de estos entornos inhóspitos, desde las profundidades abisales hasta las fuentes termales volcánicas, ha demostrado que la vida puede prosperar en condiciones que antes se consideraban letales, desafiando los límites de la habitabilidad y ampliando nuestra comprensión de la diversidad biológica en la Tierra. La capacidad de los extremófilos para tolerar, e incluso requerir, condiciones extremas como altas temperaturas, presiones, salinidad, radiación o ausencia de oxígeno, es un testimonio de la increíble capacidad de la evolución para moldear la vida en respuesta a los desafíos ambientales.

El análisis detallado de las adaptaciones moleculares, celulares y fisiológicas de los extremófilos ha proporcionado información valiosa sobre los mecanismos fundamentales que sustentan la vida. La presencia de enzimas termoestables, membranas celulares con composiciones únicas, sistemas de reparación del ADN altamente eficientes y estrategias metabólicas innovadoras son solo algunos ejemplos de las soluciones evolutivas que permiten a estos organismos prosperar. La identificación y caracterización de estas adaptaciones no solo amplían nuestro conocimiento de la biología fundamental, sino que también abren nuevas vías para aplicaciones biotecnológicas en campos como la industria alimentaria, la farmacéutica y la energética.

La investigación en extremófilos también tiene implicaciones significativas para la búsqueda de vida más allá de la Tierra. La identificación de entornos extremos en otros planetas y lunas, como Marte, Europa o Encélado, ha despertado el interés en la posibilidad de que la vida pueda existir en formas inesperadas en estos lugares. La comprensión de cómo los extremófilos terrestres han evolucionado para adaptarse a condiciones similares podría ser crucial para el desarrollo de estrategias de detección de vida extraterrestre y para la evaluación de la habitabilidad de otros mundos.

Además, el estudio de los ecosistemas extremos nos proporciona una perspectiva valiosa sobre la fragilidad y la interconexión de los ecosistemas terrestres. La alteración de estos entornos, ya sea por causas naturales o antropogénicas, puede tener consecuencias impredecibles para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. La investigación en extremófilos puede ayudarnos a comprender mejor los procesos ecológicos que regulan estos entornos y a desarrollar estrategias para su conservación y gestión sostenible.

En resumen, el estudio de los ecosistemas extremos y los organismos que los habitan representa una frontera apasionante de la investigación científica. Las implicaciones de esta investigación son vastas, abarcando desde la biología fundamental y la biotecnología hasta la astrobiología y la conservación del medio ambiente. La continua exploración de estos entornos inhóspitos promete revelar aún más secretos sobre la vida en la Tierra y más allá, ampliando nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. El futuro de la investigación en extremófilos se centra en la integración de enfoques multidisciplinarios, incluyendo la genómica, la proteómica, la metabolómica y la bioinformática, para desentrañar la complejidad de las adaptaciones extremas y para aprovechar su potencial para el beneficio de la humanidad.